あなたは、「働く意味」や「暮らしの価値」を、ふだん深く考えたことがありますか?

私はふだん、会社と自宅の往復で時間を過ごすことが多いサラリーマンです。

そんな中で出会った一冊が、浅見彰宏さんの『ぼくが百姓になった理由』でした。

「農業ってどんなもの?」「都会と山村での暮らしって、何が違うの?」── そんな疑問が、この本には丁寧に、そしてリアルに描かれています。

この書評では、著者がなぜ農業を選び、どんな考え方や日々の生活を送っているのか。サラリーマン生活との対比を通じて、”働く意味”や”日常との向き合い方”を考え直すヒントをお届けします。

農業や山村生活に興味がある人も、まだピンと来ない人も、「仕事観」や「人生の価値観」を見つめ直すきっかけになるはずです。

はじめに

みなさん、こんにちは!

Nくまです🐧

今回は、浅見彰宏氏の書籍 「ぼくが百姓になった理由」について紹介と感想を書いてみました。

山村での新しい農業生活に関する本書は、我々読者に新しい視点を提供してくれます。

サラリーマンを辞めて有機農業を志した方の生々しい声が聞こえてくるかのようです。

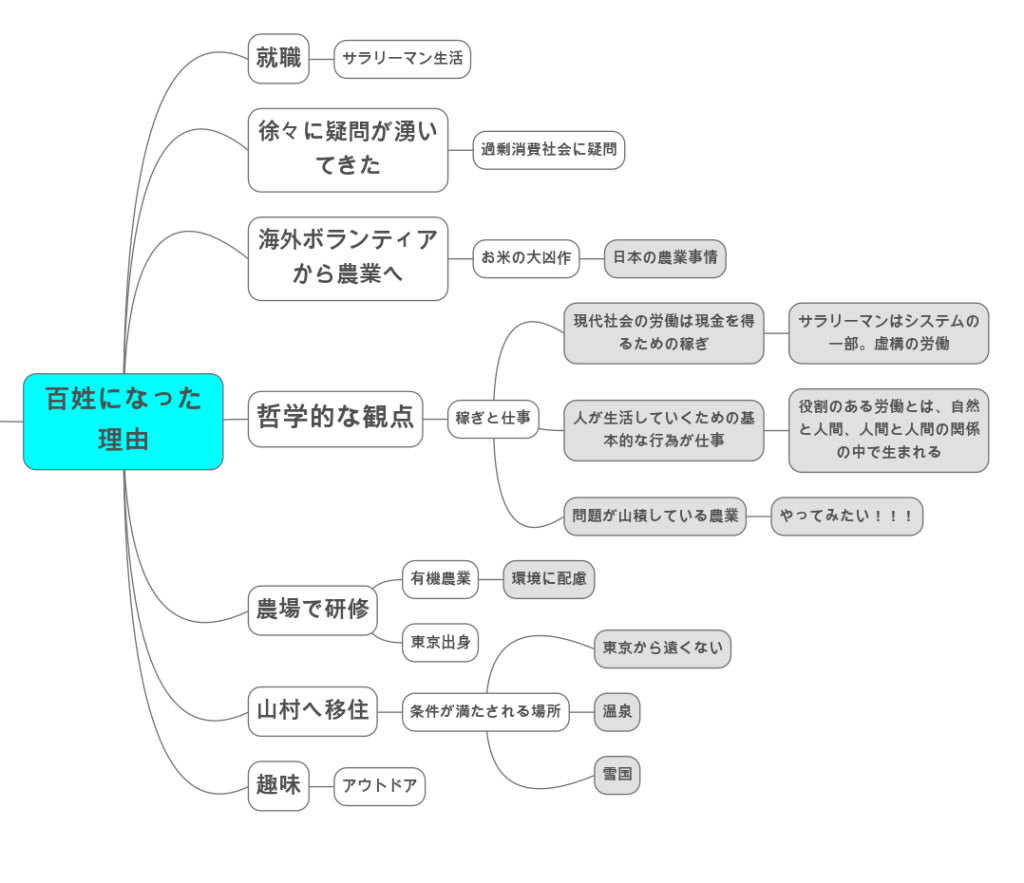

まずはタイトルにあります、百姓になった理由が気になります

著者の浅見さんが百姓になった理由をまとめると次の通り

哲学的な観点があることが面白いです。

たしかに現代のサラリーマン的な働き方について考えさせられることは多いです。

本書によりますと、現代社会の労働は現金を得るための「稼ぎ」

会社での仕事は稼ぎにあたり、その過程で生まれる矛盾や不安を抑え込むために、多くの人は自分の仕事に対して意味や価値を見出そうとしている、つまり役割があると思いたがっていると述べられています。

つまり、システムの一部、歯車になっていて、「虚構の労働」ということです。

サラリーマン生活をしている自分からすると、たしかにそういうところは大いに共感するところです。

分業化が進んでしまっているため、システムの一部になりやすく、それだと自分がやっている仕事が誰かの役に立っていることがわかりにくくなってます。

それに経済活動に対して環境破壊をどうすべきか考えるときなのかもしれません。

本書の概要

本書の概要としては、著者の厳しいながらも楽しんでそうな就農や地域体験が特に面白い内容になっています。

また日本の農業、移住先の山村の現状、有機農業について書かれています。

著者

千葉県出身で農業研修を経て会津地方の山村で農業されている方です。

百姓になった理由は上記に書きました。

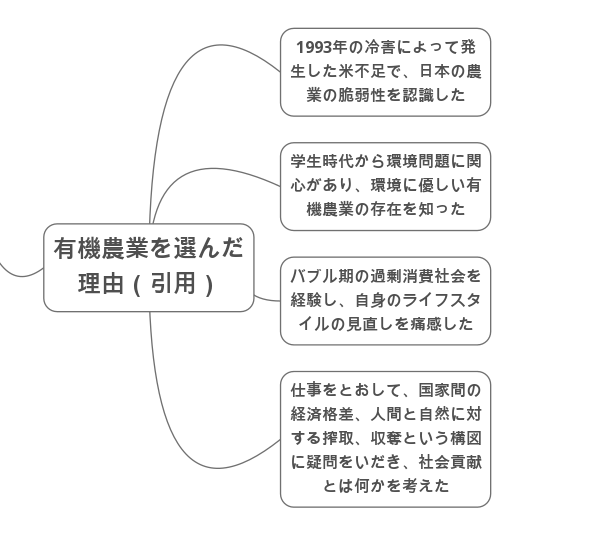

また、本書には有機農業を選んだ理由が書かれています。

この内容からも本書の概要を読み解けます。

新たな気づき

この本からの気づきや感想です。

農業に関して考える

これまであまり農業について関心が薄かったこともあり、考えていなかったことが多々あることがわかりました。

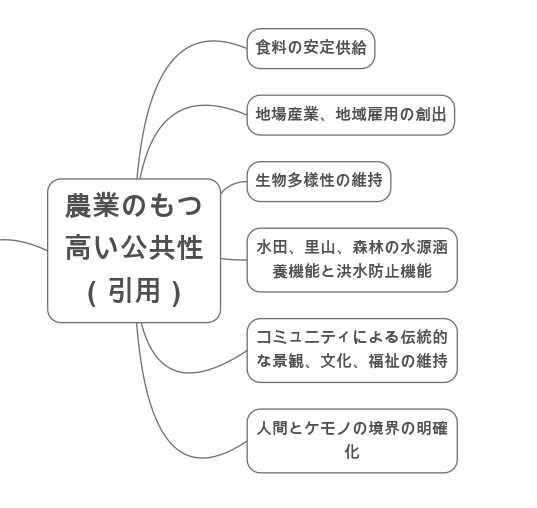

本書で述べられている農業の公共性について考えてみると重要な根幹であることがわかります。

生物多様性、伝統的文化、ケモノとの境界

普段は目にしないかもしれないものの、重要な項目が多いことに気付かされます。

今後に活かすこと

本書を通じて、以下のことに気をつけていきます。

作り手としては天候や災害、社会問題に向き合いながらやってくれているわけで、いろいろな苦労があると感じました。

食事があることは当たり前と考えず、貴重なものと改めて知ることが出来ました。

過疎が進んでしまう地方や山村について向き合っていかないといけないのでしょうね。

まとめ

著者は福島県の喜多方の山奥で農業されているみたいなんですけど、条件としてはすごい厳しい山間地のようです。

すごいそこは大変だと思うんですけど、その大変さというかリアルなお話が伝わって面白い本です。

有機農業に関しても普通の農業よりも難しそうなことをされているのでいろいろ読んでいて面白いというか、勉強になるところが多いですね。

次に山村なんですけど、その土地独特のものを感じることと、水路を維持管理していく話は新鮮です。

あとは福島だと放射能の問題があったのでそれに関するお話ですね。あとは動物というか、害獣に対するお話とかもありました。確かに昔はもっと山村というか色んな場所に人がいたんでしょうけど、人がいなくなってしまって動物もどんどん近づいてしまっているのかなというのを感じますね。

この本は、なかなか文字が多くてですね、ぱっと見難いそうなんですけど内容自体はすごい面白くて、すごい楽しく読ませてもらいました。

食料自給率とかも低いというのはわかっているのでそれに対して何かしらできたらいいなと思うところもありつつこういう農業の実態を教えてすごい面白かったですね。

一番大きいのはやっぱり自分の知らない世界に触れることができたし読んでいると面白いというのがありますね。

実際農業をするか別にしてこういうことを知っておくのは何かの参考になるんじゃないかなと思います。

確かに我々が食べているお米とか野菜とかも全然無関係ではないのでこういうこともしっかりしておきたいなと思いました。

興味がある方はぜひ読んでみてください。

あとがき

農業に関する本はなかなか触れる機会が無く、この本は普段の生活だと巡り会えない本です。

それもあったせいか、楽しく本書を読むことが出来ました。

地域、地元の農業について考えさせられますね。

普段知らない分野の本を読むと勉強になることが分かりました。

これからも他分野の本にチャレンジしていきたいです。

それではまた🐧

コメント