今回はですね、40にして惑わず、惑わずというところから少しずつ考えていったお話です。

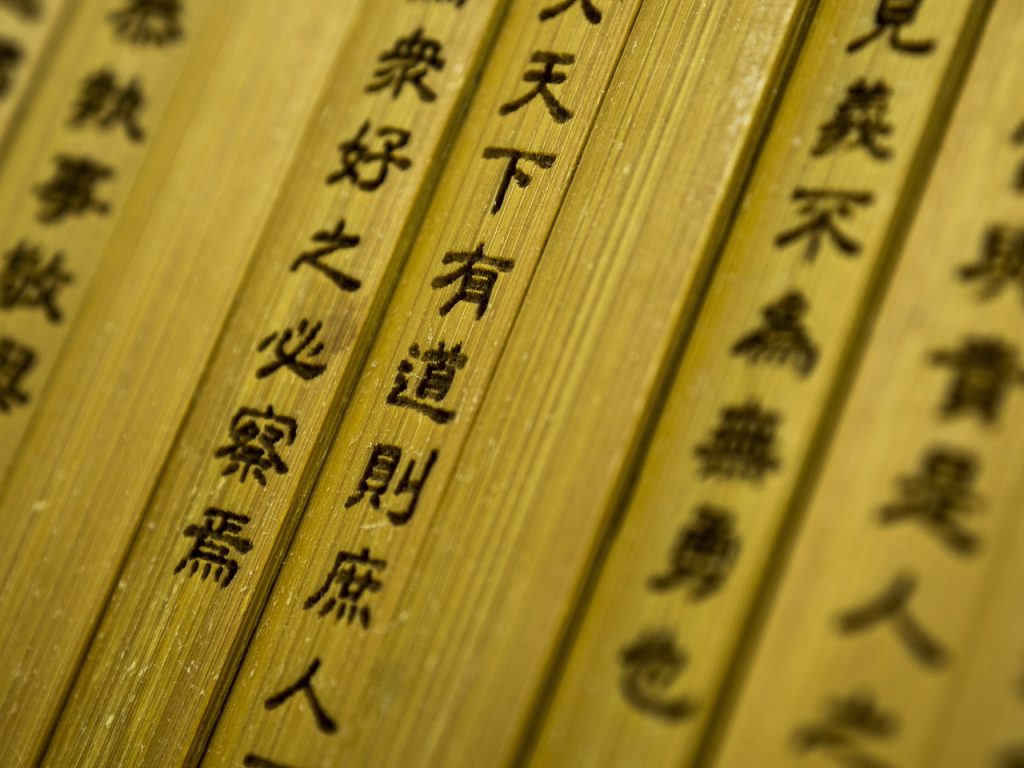

論語と安岡正篤先生の本

論語なんですけど、論語や古典に触れる機会、これが増えたきっかけっていうのは、安岡正篤先生の本を読むようになってからなんですね。

これは私の場合なんですけど。学生の頃は全然知らなかったんですけど、社会人になって色々勉強しました。歴史含めて大変勉強になりましたね。自分にとって仕事が結構辛くてですね、精神的にもきつかったことがありました。そこで人生のことについて、内容は難しそうなんですけど、色々教えてくれそうな本を読みたかったので、これがきっかけになりました。今日は久々にそのことを急に思い出したので、お話しさせていただきます。

孔子の言葉と人生の課題

ちなみにこれは孔子の言われていることなんですけど、十五にして、学に志し、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、六十にして耳従う、七十にして心の発するところに従って、ノリを越えず、とあります。

これは日本語訳ですと、三十になって独立した立場を持ち、四十になってあれこれと迷わず、五十になって天命をわきまえ、六十になって人の言葉が素直に聞かれ、七十になると思うままに振る舞って、それで道をはずえないようになったということですね。

立派な方はこういうふうになれるんでしょうね。少しでもここに近づきたいものです。

本来学ぶということはこういうものを目指しているのかもしれません。

先ほども申し上げたんですけど、私が若い頃はそういう仕事がつらいなというのが原因だったんですけど、こういう古典とか歴史を学ぶことで、なんとなくその原因が自分の中でわかってきたので、今となってはだいぶ惑わないようになったのかなと思います。

詰まるところ、利益とか物欲というのはほどほどがいいのかもしれなくて、あくまでバランスというのは大事なんじゃないかなと思うところです。

健康を害したり、自分の時間がないというのは辛いものがあります。

それに関連しまして、これは違う方なんですけど、性悪説で有名な荀子の言葉ですね。この人の言葉で、学問する理由としては、

禍福終始を知って惑わざるがためなり

というのがあります。これは勉強することによって、人間というものはどういう心がけならどういう結果になり、どういう原因を作ればどういう悪いこと、良いことが生じるのか、そういうことを知って惑わない、すなわち人生というものを確立するというお話みたいです。

確かにそういう深い意味があるんだなということを、改めてそういう言葉から感じるんですけど、自分の学生生活を振り返っても、そういうことを考えるきっかけってあんまなかったです。

数学とか、物理、英語とかやってはいたんですけど、どちらかというと、そういう哲学的な深い内容の理解というところまではいけてなかったと思うんですよね。

それにしてもこういうことをもっと早い段階で知っておきたかったです。どういう理由で自分が勉強しているのかという、そういう辺の根底をあまり知らずにやってたので、テストの点数とか、大学入るためとかにやってしまったところがあるので、そういうのを思うところがありますね。

ところで、これ会社の人なんですけど、子供が学校行きたくないって言ってるらしいんですね。そういうこともあるんじゃないかなと思ったりするんですけど、これはうちのおばあちゃんの時代、その頃は学校なんて行かずにひたすら親に手伝いしろっていう、そんな時代だったみたいなんですね。

うちのおばあちゃんはお年を召されてようやく勉強できるようになったっていうのはすごいなと思うんですけど、今は逆でみんな学校や塾に行けって言われてるので、随分変わったんだなと考えさせられます。

そういう考えると何が正解なのっていうのがあるので、いろいろ人間は難しいのかもしれません。

健康を守りつつ勉強する

まあというわけでいろいろ考えるとこありますけど、自分の健康は大事なので、健康を守りつつある程度勉強すればいいんじゃないのって個人的に考えるとこは考えるとこではあります。

健康じゃないと、好きなこともできなくなりますし、幸福の土台にあるものだからです。

あとですね、自分の特性というか得意なとこを生かせる環境に身を置くとか、今後の行動に役立つ、そういうことをすれば役立つのかなと思いました。

学問は人を向上させるためのもの

そういうわけで本来の学問というのは、そういうテストの点数とか職業をためるというよりも、人を向上させたり人間を作るためのものという固定の考えですね、そういうのを紹介させていただきました。

それに加えて最近の新しいこと、例えば科学的な話とかあと心理学的な話を追加で勉強しておけばなおいいのかなと勝手に思ってます。

学問の本当の意味は土台になって、なんでこういうことをやらなきゃいけないのかとか、そういう根底のところが理解できてくると思うので、何かしら役に立つんじゃないかなと思いました。

というわけで今回は古典の言葉から少しだけ考えてみました。あまりまとまっていなくて申し訳ないんですけどこの辺で終わりたいと思います。

これが何か皆さんの参考になれば嬉しいです。ここまで聞いてくださりましてありがとうございました。

それではまた。バイバイ。

コメント